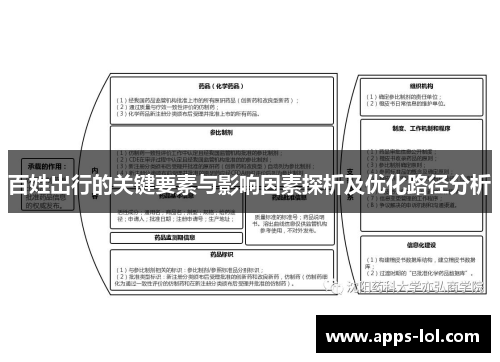

文章摘要:本文围绕百姓出行的关键要素与影响因素展开探讨,分析了交通出行的基本构成要素及其在社会经济活动中的作用,探讨了如何优化百姓出行的各类因素。在当前城市化进程加速的背景下,出行问题已成为民众生活质量的重要指标之一。文章从交通设施建设、出行习惯与文化、政策与管理、环境与安全四个方面对百姓出行的关键要素进行深入分析,提出了优化出行条件的具体路径,并结合实际案例加以说明。最后,文章对百姓出行问题进行了总结,探讨了如何在未来的城市发展中为民众提供更加便捷、安全、经济的出行方式。

1、交通设施建设与优化

交通设施建设是影响百姓出行的最为基础的因素之一。完善的交通网络能够大大提高人们出行的便捷性与效率。在城市化进程中,随着人口的快速增长和城市边界的不断扩展,交通设施的规划与建设显得尤为重要。地铁、公交、共享单车等多元化的公共交通系统是提升城市出行效率的重要组成部分。

然而,现有的交通设施仍面临着诸多问题。例如,在一些大城市,交通设施的供给未能跟上人口增长的速度,导致了交通拥堵、出行时间长等问题。为了解决这一问题,首先需要加强交通基础设施的建设,尤其是大规模的公共交通系统,并优化现有交通路线和换乘体系。通过智能交通系统和大数据的运用,合理规划交通路线和车次安排,可以有效缓解交通压力。

此外,交通设施的可达性和安全性也是出行优化的重要方面。为了让更多百姓能够方便、快捷地使用交通工具,应通过建设更多的地铁站点、公交站点以及无障碍设施,提高交通系统的普及性与便利性。同时,加强交通设施的安全管理,减少交通事故的发生,也是保障百姓出行安全的重要措施。

2、出行习惯与文化的影响

百姓的出行习惯与文化是影响出行效率的另一个关键因素。每个地区的居民在出行方式和频率上存在显著差异,这与地方文化、历史传统以及生活习惯有密切关系。例如,在一些大城市中,居民更加依赖公共交通,而在一些中小城市,私家车的使用频率较高。

随着经济水平的提高和交通方式的多样化,越来越多的市民开始选择更加灵活的出行方式,如共享单车和电动车等。此外,随着环保意识的增强,越来越多的人开始倾向于选择绿色出行方式,减少碳排放。这一变化不仅体现了出行习惯的转变,也展示了社会文化对于出行方式选择的深远影响。

为了优化出行习惯,政府和社会应积极倡导绿色出行理念,鼓励市民使用公共交通和低碳出行方式。通过设立优惠政策、改善出行设施、提升公共交通的舒适性与便利性,可以进一步引导市民改变出行习惯,形成更加环保和高效的出行文化。

3、政策与管理的作用

交通管理政策的制定与实施直接影响百姓的出行效率。合理的交通管理政策可以引导市民选择更为合理的出行方式,减少交通拥堵,提高出行效率。例如,政府通过实施限行政策、交通信号灯优化、出行高峰时段的管理等措施,可以有效缓解交通压力。

英雄联盟竞猜平台此外,政府在交通管理方面的投资与资源配置也至关重要。建立高效的交通管理体系,提升交通管理的智能化水平,利用大数据和人工智能技术对交通流量进行实时监控和调节,可以提高道路的使用效率,减少拥堵现象的发生。

除了传统的交通管理措施外,近年来政府在智慧交通建设方面的投入也取得了一定的成果。例如,智能交通系统(ITS)通过实时交通信息发布、自动驾驶车辆的应用等技术,极大地提升了交通管理的精准度与实时性。这些新技术不仅能够优化交通流量,还能提高道路的安全性和出行的便利性。

4、环境与安全保障

环境与安全问题是百姓出行过程中不可忽视的因素。环境污染和交通事故频发,直接影响到市民的出行体验和生命安全。在一些大城市中,由于汽车尾气排放和工业污染,空气质量较差,这对市民的出行产生了很大的影响。为了解决这一问题,政府需要加强环保政策,鼓励使用清洁能源车辆,并优化交通路线,减少交通拥堵对空气质量的负面影响。

此外,交通安全是保障市民出行的重要条件。每年因交通事故导致的伤亡人数依然居高不下,这对社会和家庭造成了极大的伤害。为了提高交通安全性,交通部门应加强对驾驶员的管理,提升公共交通设施的安全标准,并加强交通法规的执行力度。加强驾驶员的安全教育,提高市民的交通安全意识,也是预防交通事故的有效手段。

为了从根本上解决出行过程中的安全隐患,还可以通过引入先进的技术手段来提升交通安全性。例如,自动驾驶技术的引入可以大大降低因人为因素导致的交通事故。同时,智能交通设施的建设也能通过实时监控与预警系统,及时疏导交通,防止交通事故的发生。

总结:

百姓的出行需求与交通设施、出行习惯、政策管理及环境安全密切相关。每一项因素都在不同程度上影响着市民的出行体验和生活质量。通过加强交通设施的建设与优化,改善市民的出行习惯,完善交通政策与管理体系,强化环境保护与安全保障,可以有效提升百姓的出行体验。

在未来的发展中,随着科技的进步与社会的不断变革,百姓的出行问题将迎来更多的创新与突破。政府、企业与市民共同参与,将推动出行方式向更加智能、环保和高效的方向发展,从而实现更加宜居和可持续的城市生活环境。